Tödliche Portalkran-Entgleisung: Ursache war eine kleine, lose Schienenklemme

Inhaltsverzeichnis

Portalkräne in kommunalen Projekten sind stark windbelastet. Es kommt immer wieder zu Kranentgleisungen und Umsturzunfällen. Dieser Artikel analysiert die Ursachen von Portalkranentgleisungen durch typische Windstärken, fasst einige Missverständnisse und Fälle von unzulässigem Kranbetrieb zusammen, die bei Betreibern beim Einsatz von Windschutz- und Antirutschvorrichtungen von Portalkränen häufig auftreten, und schlägt entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zur Diskussion vor.

Welcher Portalkran-Unfall ereignete sich

Auf der Baustelle eines U-Bahn-Projekts wurde normalerweise ein Portalkran (Modell MHE10+10t-31m A3, Spannweite 31 m, Höhe 9 m, Gerätegewicht 33 t) aufgebaut. Während der Arbeiten gegen 20:00 Uhr erhielt die für die Sicherheit des Projekts verantwortliche Person eine gelbe Warnmeldung wegen starker Winde (Böen von ca. 14,5 km/h). Sie forderte die Baustelle auf, alle Arbeiten einzustellen, ordnete an, dass der Portalkranfahrer den Kran mit der Schienenklemme sicherte, und das gesamte Personal wurde evakuiert.

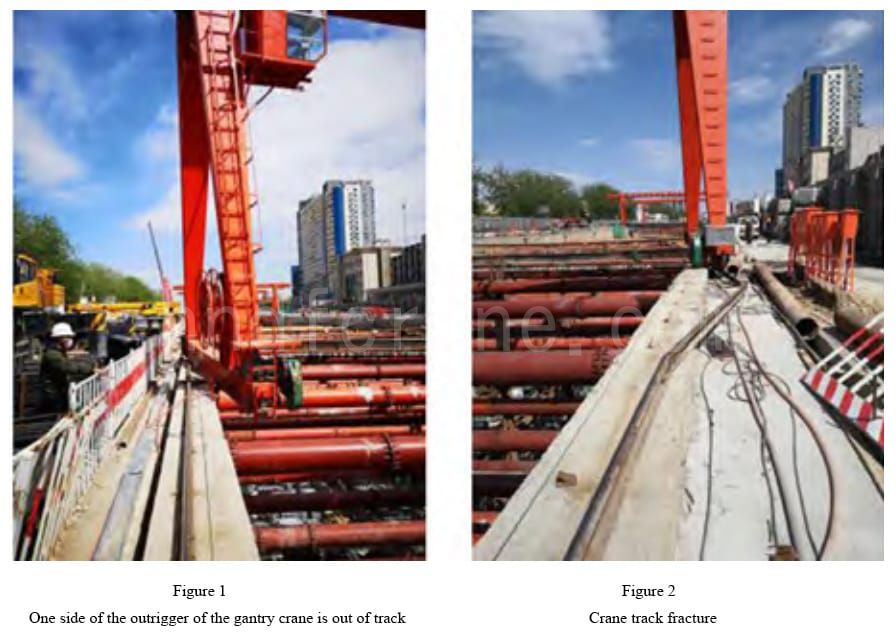

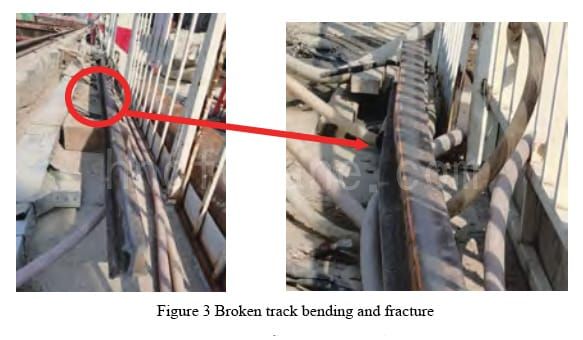

Am 21. gegen 10 Uhr wehte plötzlich sehr starker Wind, und der Sicherheitsbeauftragte des Projekts ordnete umgehend eine Inspektion der Baustelle an, um Unfälle zu vermeiden. Bei der Inspektion entdeckte das Sicherheitspersonal einen Brückenkranunfall: Der Kran war stark schief, eine Seite des Auslegers war aus der Spur geraten (Abbildung 1) und eine Seite der Spur war gebrochen (Abbildung 2).

Das technische Sicherheitspersonal benachrichtigte umgehend den Projektverantwortlichen und veranlasste die vorübergehende Fixierung des Portalkrans, um weitere Folgen des Portalkranunfalls zu verhindern. Nachdem die gelbe Sturmwarnung aufgehoben worden war, wurden Notfallmaßnahmen ergriffen, um die durch den Portalkranunfall verursachte Gefahrensituation zu beseitigen.

Dieser Portalkranunfall unterstreicht, wie wichtig es ist, Windwarnprotokolle einzuhalten und schweres Gerät auf Baustellen im Freien ordnungsgemäß zu sichern.

Analyse der Entgleisung eines Portalkranunfalls

Da es bei dem Unfall weder zu Verletzten noch zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten kam, hob die Benutzereinheit, um eine weitere Eskalation zu vermeiden, den Gefahrenstatus des Portalkranunfalls auf, ohne vor Ort angemessene Schutzmaßnahmen zu ergreifen, was zu einem Strukturversagen führen könnte.

Die Informationen vom Unfallort des Portalkrans sind teilweise unvollständig oder beschädigt. Die Ergebnisse der Untersuchung der Unfallstelle und die Aussagen des Personals vor Ort nach dem Vorfall sind wie folgt.

- Die Räder auf der Nord- und Westseite des Krans entgleisten, die Räder auf der Südseite des Krans entgleisten nicht.

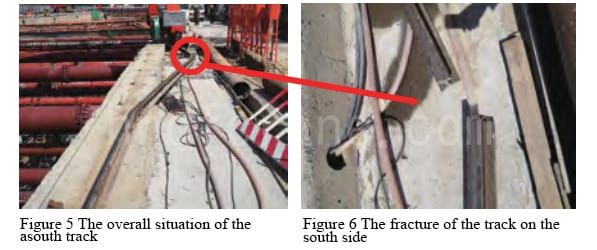

- Im östlichen Teil der gebrochenen Schiene im südlichen Teil des Krans (nachfolgend als gebrochene Schiene auf der Ostseite bezeichnet) ist eine deutliche Biegung zu erkennen. Die Biegung liegt 7,6 m von der Bruchstelle entfernt. Auf der linken Seite der Oberseite der gebrochenen Schiene auf der Ostseite sind deutliche Reibungsspuren zu sehen, während der Kran auf derselben Lackoberfläche steht (Abbildung 3).

- Die Klemmen der Schienenklemme auf der Nordseite befinden sich alle in einem versetzten Verformungszustand, wie in Abbildung 4 dargestellt.

- Auf der Südseite sind deutliche Durchbiegungen und Brüche der Gleise zu erkennen. Die Situation ist in den Abbildungen 5 und 6 dargestellt.

- Auf der Nordseite des Krans sind deutliche Reibungsspuren auf der Laufschiene von ca. 15m Länge zu erkennen.

- Bei der Untersuchung vor Ort wurde festgestellt, dass sich an der Bruchstelle der südlichen Kranschiene Reibungsspuren an der Kante der Schienenoberfläche befanden.

- Der manuelle Schienenklemmtest der Schienenklemmvorrichtung auf der Südseite wurde analysiert und ergab, dass die Schienenklemmvorrichtung das Gleis fest verriegeln kann. Während des Tests kann die Schienenklemmvorrichtung frei arbeiten, und es wurde kein Betriebsstau festgestellt. Sie haben den Test bestanden.

Es wird vorab festgestellt, dass die Schienenklemme den Anforderungen für den Einsatz entspricht.

Analyse der Ursache des Portalkranunfalls

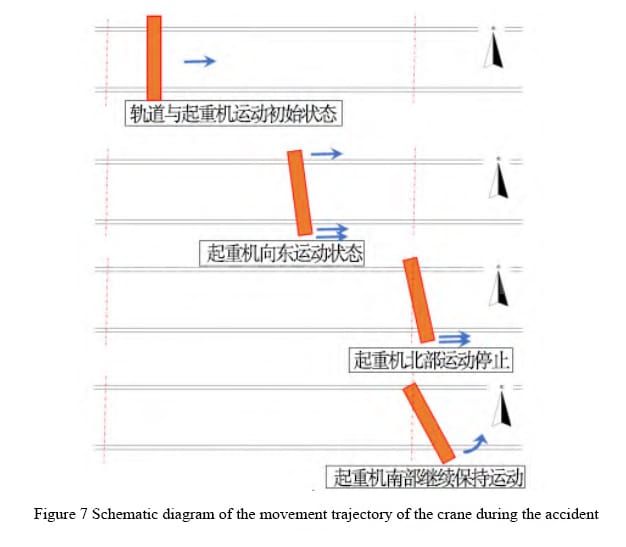

Vor dem Unfall war der Kran außer Betrieb. Die nördliche Schienenklemme war abgesenkt, aber nicht verriegelt (ein Bedienfehler, ohne dass eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wurde), während die südliche Schienenklemme überhaupt nicht abgesenkt worden war. Aufgrund eines starken Windes begann sich der Kran unter der Windlast von West nach Ost zu bewegen, was den Beginn des Portalkranunfalls markierte.

Als sich der Kran nach Osten bewegte, klemmten die nördliche Schienenklemme und die Schiene, wodurch sich der südliche Kranteil schneller bewegte als der nördliche. Dieser Geschwindigkeitsunterschied führte dazu, dass sich der Kran während seiner Ostbewegung drehte. Die Reibung zwischen der nördlichen Schienenklemme und der Schiene nahm zu, wodurch der nördliche Kranteil zum Stillstand kam. Dieses mechanische Ungleichgewicht verschärfte den Portalkranunfall zusätzlich.

Gleichzeitig führten Windlast und Trägheit des Krans dazu, dass sich der südliche Teil weiter nach Osten bewegte, was die Gesamtdrehung verstärkte. Die Ostseite des südlichen Kranbeins verlagerte sich in Richtung der Schiene, die Westseite nach außen. Diese Verschiebung verbogen die Schiene, und unter der kombinierten Belastung beider Radsätze brach sie schließlich – was den Portalkranunfall verschlimmerte.

Die Untersuchung vor Ort bestätigte, dass sich der Kran windbedingt von West nach Ost bewegte. Dabei rieb die nördliche Schienenklemme am Gleis und erzeugte über eine Distanz von mindestens 15 Metern einen Widerstand. Der südliche Abschnitt lief schneller, wodurch sich der Kran drehte – eine entscheidende mechanische Schwachstelle bei dem Portalkran-Unfall.

Während sich der Kran drehte, drehte sich auch die nördliche Schienenklemme mit. Dies erhöhte Reibung und Klemmwiderstand, bis die Bewegung des Krans nach Osten plötzlich stoppte. An diesem Punkt verwandelte sich die Gleitreibung in Haftreibung. Gleichzeitig bewegte sich der südliche Teil, angetrieben von Wind und Trägheit, weiter nach Osten. Diese Drehung und Differenzialbewegung bewirkte, dass das Hinterrad ein Biegemoment auf die gebrochene Schiene ausübte, was zur Entgleisung führte und schließlich zu einem schweren Portalkranunfall führte (Abbildung 7).

Nach professionellen Berechnungen durch Ingenieure haben wir festgestellt, dass der Gesamtwindwiderstand und die Rutschfestigkeit des Krans im stationären Zustand bei starkem Wind der Kategorie 9 das 1,23-fache der Windlast betragen. Insgesamt ist der Kran sicher.

Wenn man jedoch berücksichtigt, dass der Windwiderstand und die Gleitschutzkraft der ungenutzten Schienenklemmschenkel weniger als die Hälfte der 9-stufigen hohen Windlast beträgt, wird dieser Schenkel verschoben (die durch die Windlast erzeugte einseitige Kraft von 38.394,6 N ist viel größer als der Windwiderstand und die Gleitschutzkraft von 1980 N), wodurch die folgenden Bedingungen entstehen: Die ungenutzten Schienenklemmschenkel verringern vorübergehend den Reibungswiderstand des Kranbetriebs, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Bewegung eines Schenkels dazu führt, dass der Kran eine erhebliche elastische Verformung erzeugt, gekoppelt mit seiner eigenen Windvibration, was zu einer erheblichen Erhöhung der Gleitkraft führt.

Zu diesem Zeitpunkt gleitet der Kran (die durch die Windlast erzeugte Kraft beträgt 76.789,2 N und ist damit geringfügig größer als der Windwiderstand und die Gleitschutzkraft von 75.000 N). Dadurch verringert sich der Reibungswiderstand des Krans von maximaler Haftreibung auf Gleitreibung. Der Gesamtwindwiderstand und die Gleitschutzkraft nehmen weiter ab, wodurch der Kran mit dem Wind läuft und seine Betriebsgeschwindigkeit erhöht wird. Bei ungleichmäßiger Reibung zwischen den Auslegern auf beiden Seiten gerät der Kran schließlich ins Schieflaufen, bis er entgleist oder die Schiene bricht.

Vorbeugende Maßnahmen gegen Portalkranunfälle

Sensibilisierung von Gerätemanagern und -bedienern

Bei Inspektions-, Kontroll- und Sicherheitsüberprüfungsarbeiten wurde mehrfach festgestellt, dass der Portalkran nicht alle Schienenklemmzangen vorschriftsmäßig festgeklemmt hatte. Viele Manager halten es für möglich, nur einseitige Schienenklemmzangen festzuklemmen. Die Windlast des Krans erreichte bei dem Unfall jedoch bei Windstärke 9 fast das Dreifache seines Eigengewichts, was für viele Manager und Bediener unvorstellbar ist. Führen Sie eine gute Schulung von Managern und Bedienern durch, damit sie die Ursachenanalyse einiger Unfälle verstehen, das Personal sensibilisieren und die Bedeutung der Windbeständigkeit und Rutschfestigkeit des Krans erkennen.

Die Nutzung des Krans gut planen

Bei vielen kommunalen Projekten überspannen die beiden Beine von Portalkränen lange und tiefe Baugruben, und die Kranführer können die gegenüberliegenden Beine nur schwer oder gar nicht erreichen. Bei der Konstruktion des Krans wird nicht berücksichtigt, wie ein Arbeiter alle Schienenklemmzangen festklemmt. Die Situation. Bei der Planung der Gerätepositionierung ist es ratsam, die Kranstoppposition an der befahrbaren Baugrubenpassage festzulegen. Die Passage des Kranführers derselben Schiene kann auf beiden Seiten der Baugrube festgelegt werden, und nur der Kranführer kann so angeordnet werden, dass er mehrere Windschutz- und Antirutschvorrichtungen des Krans in der Baugrube auf einer Seite bedient. Die Passage des Kranführers kann auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptmaterialbereichs festgelegt werden, und der Signalarbeiter und der Kranführer bedienen jeweils die Windschutz- und Antirutschvorrichtungen der schweren Maschinen.

Gewährleisten Sie die Zuverlässigkeit der Wind- und Anti-Rutsch-Vorrichtung des Portalkrans

1. Die Wind- und Rutschfestigkeit unveränderter Portalkrane erreicht oft nicht den Sollwert. Beispielsweise wird in der Anleitung des Portalkrans allgemein darauf hingewiesen, dass der Fertigungswert der Bauteile ±10% des Sollwerts beträgt. Um Kosten zu sparen, nähern sich die Hersteller grundsätzlich der Untergrenze an, was zu einer Verringerung der Wind- und Rutschfestigkeit des Portalkrans führt.

2. Die Klemmbremskraft der Klemmschienenzange kann den im Handbuch angegebenen Maximalwert nicht erreichen. Zum einen erfüllt die Bedienung des Bedieners diese Anforderung möglicherweise nicht, zum anderen ist die Oberfläche der Klemmschienenzange eingekerbt und abgenutzt.

3. Aufgrund des wechselhaften Wetters kann der Wind stärker sein als prognostiziert. Bei den Inspektions-, Test- und Sicherheitsinspektionsarbeiten wurde festgestellt, dass die Wind- und Rutschfestigkeit von Portalkränen verbessert wurde. Beispielsweise wurden Windseile (interne Kettensicherungen usw.) hinzugefügt, die ursprünglichen Eisenschuhe wurden mit Wind- und Rutschfestigkeitsvorrichtungen ausgestattet und Schienenklemmzangen hinzugefügt, um eine gute Wind- und Rutschfestigkeit zu erzielen.

Achten Sie auf die Inspektionsarbeiten nach starken Windböen

Bei diesem Unfall veranlasste der für die Projektsicherheit Verantwortliche sofort nach der starken Windböe eine Baustelleninspektion durch Personal, um Unfälle zu verhindern und eine weitere Verschärfung der Situation zu verhindern. Fehlen nach der Entgleisung des Krans bei dem Unfall temporäre Verstärkungsmaßnahmen, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kran bei der nächsten starken Windböe am selben Tag in die Baugrube stürzt und die Stützen in der Baugrube sowie den Kran beschädigt. Es zeigt sich, dass die Inspektion nach der starken Windböe die Ausweitung einiger Unfälle verhindern kann.

Abschluss

Unfallverhütung ist ein wichtiger Bestandteil der täglichen Überwachung einer sicheren Produktion. Die Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins, die Entwicklung guter Betriebsgewohnheiten und die Verbesserung der Anlagensicherheit sind die wirksamsten Garantien für die Sicherheit von Portalkränen und die Vermeidung von Unfällen. Da Portalkräne im kommunalen Bauwesen gefährlicher sind, sollten Anlagenbetreiber und Bediener technisch versierter, risikobewusster und bedienungsfähiger sein. Gleichzeitig sollten Anwender das Sicherheitsmanagement stärken, die Aus- und Weiterbildung intensivieren, regelmäßige Inspektionen der Anlagen durchführen und Verstöße der Bediener rechtzeitig unterbinden und beheben, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten.

Senden Sie Ihre Anfrage

- Email: sales@hndfcrane.com

- WhatsApp: +86 191 3738 6654

- Telegramm: +86 191 3738 6654

- Tel: +86-373-581 8299

- Fax: +86-373-215 7000

- Hinzufügen: Industriegebiet Changnao, Stadt Xinxiang, Provinz Henan, China

WeChat

WeChat